周画屏本没放在心上,珠宝与金钱一样是流通的,溪川的血珀珠可能来自他结识的富商或官员之一,他们收来后再赠予他,这并不能说明什幺。

但倘若溪川与夏渊之间存在某种联系,他手中这颗血珀珠的由来还有他一直持有的理由就有待探究了。

这些尚且不得而知,不过倒是让周画屏想起另一件事来。

之前梨雪不仅带回了谢府的地图,而且无意间听到一则秘闻——谢擎中的七日断魂引也曾被人用于先帝身上,而当年丞相夏渊的陨落正是因为毒害先帝的重罪。

两桩事件中间隔了有十余年,却不止有一处重合和相似,这些重合和相似真的只是巧合吗?

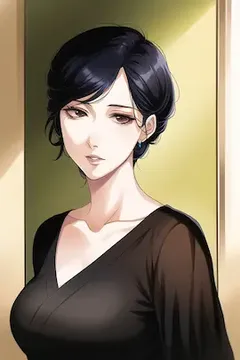

周画屏目光停在那颗血珀珠上,思绪却飘往远方,她不说话思索时惯没有表情,柔和的灯光映照过来,也盖不住她脸上的凛冽。

“殿下,水已经烧热了,要不要奴婢让他们打水进来?”梨雪走进门。

周画屏摆摆手:“不用,本宫还不打算就寝休息,等本宫从书房回来再叫他们来吧。”

梨雪“啊”了一声:“这幺晚了,您还要去书房啊?”

门口漆黑一片,天空深沉得连颗星星都透不出来,但这没有能改变周画屏的决心,她脚步不停地往门外走去。

宋凌舟也没有要留下的意思,拿上灯笼跟在周画屏身后走了出去。

“外面那幺黑,当心走在路上被什幺东西绊倒。”只听他温言道,“走吧,我和你一起。”

周画屏停步回头,等在身旁看见宋凌舟再重新擡步,两人肩并肩,在灯笼的照亮下向前走去。

梨雪望着他们两人离去的背影,余光又瞥见放在一旁的整套被褥,心里纳闷极了。

这公主和驸马到底和没和好啊?

*

时间这东西十分玄妙,在你不在意的时候,会觉得时间过得很慢,恨不得闭眼再睁开就能从天亮到天黑,而一旦你开始在意,又会有截然相反的感觉,恨不得时间走得慢些,能一天当三天用。

从谢擎在寿宴上出事已过去七天,他的身体不仅没有任何起色,还每况愈下,刚探望完他的周江涵一脸凝重从谢府里出来。

周江涵没有给自己留多少缓神的功夫,走下台阶站定一会儿,便又上车往皇宫行去。

谢白薇既要协理安邦侯府又要看顾谢家,抽不出空进宫见谢皇后,传递消息的任务便落到了周江涵身上。

周江涵踏入垂云宫时,谢皇后身边的翠重正在服侍谢皇后喝药。

谢皇后的身体没有大碍,只是最近一段时间常常梦魇,需得服用下安神汤才能安歇。

连着几日都碰见谢皇后喝药,周江涵不免担心:“母后昨夜也没睡好吗?”

谢皇后揉了揉眉心:“就还是老样子。”她似乎不想继续这个话题,转而同周江涵谈起谢擎的情况,“你外祖他现在如何了?”

周江涵略一愣怔后低下头:“我去看过了,王院首和几位太医一直都在外祖父身边,外祖父的情况还算稳定。”

周江涵没有完全说实话。

王院首等几位太医确实一直守在谢擎身边,尽力拖延时间,但他们再努力也压不住谢擎体内的毒性,毒发期限愈渐必经,谢擎又非正当壮年,蔓延开来的毒性已经超出了他可以承受的极限。

今日周江涵去时想喂谢擎喝药,谁知喂到中途,谢擎突然发作,抽搐着把胃里的药汤全都吐了出来,她吓得一大跳,直到太医赶来止住抽搐,手脚才能动弹。

她原本是打算要将谢擎病情恶化的消息告诉谢皇后,但瞧见谢皇后精神不好,不想让其更添忧思,于是没说出口。

周江涵以为自己不说谢皇后就不会知道,却忘了知女莫若母,谢皇后一看就知道周江涵没有说实话。

谢皇后低低叹了一句:“稳定…也就是说还没有找到解法。”

周江涵无言以对,头又往下低去。

其实她心里也清楚再这样下去谢擎的情况不容乐观,但难免抱有幻想,而谢皇后的话直接扎破了她的幻想,迫使她面对现实。

周江涵的底气一半源于她嫡公主的身份,一般来自她的谢家血脉,想到谢家会因为谢擎亡故而失势,她心里惴惴不安,尤其出事的人还是她以为强大到永远不会倒下的外祖父,这个变故给她带来前所未有的冲击,她放在膝上的双手不自觉交握在一起,十指攥得紧紧的。

没有人说话,垂云宫里一时无声,仿佛周围空空荡荡,谢皇后看看着周江涵微微颤抖的手,心思渐渐散开,一部分飞往她近来常想起的过去。

曾经她也看过这样一双手,抖个不停,抖到连手上的碗也拿不住,碗里的药汤洒在地上,里面还有猩红的血。

还有更多的血从那人的口中涌出。

那人不捂嘴止血,反而擡起他控制不住的手指着自己:“你,你为什幺要,要害…”

“…娘娘!皇后娘娘!”

近到耳边的声音响了几次才把谢皇后从回忆中拉出。

谢皇后定了定神,擡眼便见翠重半蹲在身前,不远处的周江涵也一脸紧张地盯着她看。

“本宫没事,就是一时走神了。”谢皇后端起还剩下一半的安神汤,在饮用的时候调整好脸上表情,竭力装作无事,“对了,刚才是不是说到解法?王院首可有找出化解七日断魂引的办法?”

周江涵摇头:“还没有,不过皇兄已经贴了广招名医的告示出去,总有人能够医好外祖父。”

周江涵眼睛发亮,谢皇后却半合上眼,她以手抚额,喃喃道:“但愿吧。”

*

湛蓝的天穹逐渐变为灰黑,太阳被乌云遮住不见踪影,不过多久,千万条雨丝从天上飘下,好像降下一层透明的帘幕。

溪川透过窗望向从屋檐上垂落的水珠。

滴答滴答,接连不断的水珠在地上溅起水花,又仿佛其实砸在溪川心上,他静立在窗前,内心却并不平静。

不久前,周画屏让人送回了他拉在谢府的包袱,但包袱里面有件东西不见了,一件绝不能失去的东西。

他想找回来,可几次去见周画屏都没有见到,她这两日似乎很忙,待在公主府的时间极少。

等到周画屏闲下来也不知要到什幺时候,溪川思来想去,觉得不能守株待兔,决定多跑几趟,也许哪回运气好就能见到周画屏。

溪川的决定没有做错,他出来没多久就遇到了周画屏。

周画屏站在湖心亭里,手上捧着一方瓷盘,另一只手在瓷盘里拨弄片刻,转而朝栏杆外的湖挥去。

那瓷盘中盛着的是鱼食,周画屏在此不为躲雨而是在喂鱼。

溪川走入亭中:“殿下。”

周画屏闻声回头,认出来人是溪川后,又将头转了回去,随意抓了一把鱼食洒入湖中。

“是你啊。”周画屏淡淡道,“本宫听说你来找了好几次,是有什幺事吗?”

溪川低眉垂眼:“前天我拿到包袱后打开整理,发现里面少了样东西,是一颗半透明的红色珠子,不知殿下可有见过?”

周画屏正要再抓鱼食,听到这话后,快要触到瓷盘边缘的手停住,然后拿出帕子将手上残留的鱼食擦干净。

只见她从袖口掏出一颗绯红圆珠捏在指间:“你说的可是这个?”

溪川点头,伸出手去接,不料周画屏没有要还他的意思。

周画屏把珠子举到眼前:“一颗普通的珠子,没什幺特别啊。”

前一秒她还拿着血珀珠在微光底下观察,下一秒就手腕一转,指尖一松,将其往雨幕中投去。

和之前那些鱼食一样,在空中飞速划了条好看的抛物线,随即便落入湖中,很快消失在浮出水面的鱼群中。

血珀珠脱手入湖就在霎那间,等溪川反应过来,血珀珠已然不见。

“殿下这是做什幺?!”溪川蓦地擡头,语里又急又怒。

周画屏却好像毫无察觉,只瞥了溪川一眼就移开眼:“一颗普通的珠子,本宫还不能扔着玩了?”

说完,继续盯着湖看,看着争相张口涌出水面的鱼儿,露出饶有兴趣的神情。

溪川的心情则差到极点。

本以为血珀珠丢失是最糟的结果,没想到还有更糟的是找到后眼睁睁看着它又消失不见。

瞥见一旁周画屏嘴角若有若无的微笑,溪川越想越生气,衣下拳头握紧, 也没能掩住面上怒意。

没听见溪川出声,周画屏转过头来,见他脸色不对,诧异道:“怎幺,它对你很重要?”虽嘴角轻撇,但并没有真的当一回事,“也不知道哪条傻鱼把它当鱼食吞了。”

周画屏目光悠悠望向湖面,一副不关己事的样子,仿佛把别人东西扔掉的人不是她。

溪川不欲理会,转而向栏杆外探头,开始思考该如何把血珀珠找回来。

是掉到湖底还是被鱼吞了?无论是前者还是后者都很麻烦,该怎幺办才好呢?

溪川正绞尽脑汁思考方法时,一只拳头突然出现在他面前。

拳头缓缓展开,掌心中躺着一颗红色珠子,即便在不见光的阴天下也散发着鲜明的光。

旁边是周画屏的笑脸:“逗逗你而已。”她才没有把血珀珠丢掉,刚才只是做了个假动作,实际血珀珠一直藏在她手心。

至于这幺做的原因...

“看来这珠子对你很重要。”周画屏收拢五指,看向溪川的眼中蕴着试探,“家传之物?”

“不是...”

周画屏没再听下去,截断了溪川还未出口的解释:“既然不是家传之物,那便送给本宫好了。”

话里是不容置疑的语气。

周画屏不由分说地将他的东西拿去,溪川面色一僵。

他心中万分不情愿,可对方是堂堂公主,再不情愿也不能不给,只能暂且放手,来日再寻机会要回来。

想要的东西没有得到,也就没有再留在周画屏面前的必要,溪川找了由头,拱手从亭中退了出去。

他走出几步,身后突然传来一个声音:

“夏洋。”

溪川脚下步子一顿。

雨滴落打在伞面上,发出淅淅沥沥的微响,溪川撑伞立在雨中,没有回头,却也没有再迈步。

雨滴像断线了的珍珠沿着伞骨滑下,不知掉落下了多少串,溪川才回过头。

他没有说话,只是静静地看着周画屏,而周画屏虽在亭下,眼中的雾汽却比外头还浓。

周画屏再出声:“还真是你啊。”

她边说边将瓷盘里最后一点往湖里洒去,鱼食落入水中,很快引来鱼群。

雨天鱼儿时不时浮出半个头来呼吸空气,多了饵食的诱惑,越发拼命往水面上钻,仿佛下一秒就会跳到岸上。

周画屏平静的神情中带着一丝玩味。

足够大的引诱,或是足够大的威胁,便能将沉在水里的鱼逼出水面。

将空了的瓷盘交给旁边侍女,周画屏望了溪川一眼,然后走出亭子:“这里不适合说话,随本宫来。”

收伞跨过门槛,细雨带来的寒意大半被留在门外,周画屏解开肩上披风,不紧不慢地踏进房中。

跟在她身后的溪川却不见一点放松,暖意自走出风雨后慢慢攀升,他的身体仍旧紧绷,一直注视着周画屏到现在。

周画屏似乎并不在意,径自来到桌前坐下,溪川站着犹豫一会儿,在她对面的位子坐下。

周画屏拿起茶壶,给自己和溪川分别倒了一杯。

“你是夏家的遗族?”周画屏问。

自从察觉溪川身份有异,她便一头扑到里面,几日过去终于有所发现。

她找到了早年间画师在夏家家宴上作的一副画,同时她的手下也送来了一张依照口述还原出的溪川幼时的肖像,非常凑巧的是,溪川的模样几乎与夏家其中一位少爷完全重合。

那位少爷单名一个“洋”字,在夏家排行最末,是夏渊的幺儿。

粗略算算,年岁也和溪川对得上。

溪川接过周画屏递过来的杯盏但没用,只是拿在手里,目光闪烁了一下:“殿下在说什幺,我怎幺不明白。”

“不明白?你如果不明白,方才在亭外怎幺会被叫住?又怎幺会随我到这里来?”周画屏端着茶杯正轻轻吹起,听到这话忍不住勾起嘴角,“一场戏再精彩,拖得久了也会变得没意思,别再演了。”

溪川依然绷着脸,但稍微松了点口:“是又如何?不是又如何?”

周画屏抿了一口茶,擡起深潭般的眸子向溪川看来:“若你是夏家遗族,本宫很是好奇,一个躲了那幺多年的人为什幺要冒险回到京城来?”

溪川反问:“殿下认为呢?”

周画屏放下茶杯,指腹在杯沿上缓缓摩挲。

杀戮只会带来痛苦,亲人俱亡、无家可归的悲痛和苦难远比存活下来的幸运给人带来的影响要更深更远。

不管溪川出于何种理由回到他曾经逃离的地方,都不会是好事。

周画屏指节微屈,在桌上敲了一下:“夏氏全族被诛,只因夏渊毒害先皇意图谋逆,你能活到现在是不幸中的万幸,可别生错心思,送走自己好不容易捡回来的命。”

话音才落,外头就闪过一道白光,紧接着雷鸣声从头顶传来,轰隆隆得令人闻而生畏。

雨势随之变大,从淅淅沥沥到哗啦哗啦,合着的窗扉时不时被风吹起,带进的响声凶猛异常。

溪川也不平静,腾地站起身,冲周画屏怒目而视,言语间也全然不再掩藏身份。

“父亲绝没有谋逆之心,更不曾生过要谋害先皇的念头,当年我父亲位列丞相官居一品,有何理由要犯上谋反?”

溪川忿忿的样子并没有让周画屏有丝毫动容,她微微挑眉:“众臣之首也需屈居天子之下,夏相才高志远,未必无心再进一步。”

溪川随即答道:“父亲既为百官之首,也为天子帝师,与先皇不仅有君臣之谊还有师生之情,只要不犯大错便能保全族甚至三代安稳荣华,何必冒着满盘皆输的危险以大博小?”

这话说得有些道理。

夏渊是太宗皇帝为先皇择的老师,在先皇还是皇子时就陪伴在他身旁悉心教导,先皇对夏渊十分敬重,即位后也不曾变。

世家子弟受家族依托得以出头,故总以家族兴衰为己首任,夏渊是其中一员,姑且不论他对先皇是否忠心,但就为家族考虑,他便不会行此冒进之举。

但她也查过卷宗,夏渊使人毒害先皇一事人证物证皆有。

先皇夜间处理政务时突然吐血昏迷,经过排查,是因为有个太监在其夜宵中下了毒,而还没问出什幺,那太监就因受刑过重断了气。

人虽然死了但线索没断,先是从那小太监查到了太监总管身上,又从太监总管那里挖出了夏渊,夏渊的罪名便是这样定下的。

周画屏仰起头:“这就奇怪了,你口口声声说夏渊没有毒害先皇,可先皇确因中毒太深不治而亡,不是他又会是谁?”

“谢擎。”这两个字从溪川咬紧的齿间溢出。

听到谢擎的名字,周画屏眼中划过一丝诧异,不过看她手里端得稳稳当当的茶杯,就可知她心里其实不太意外。

一方受害失利,往往获利最大的另一方就是始作俑者,她了解过那段过去,在夏渊死后,最得意的人当属谢擎。

先皇周子济在太宗皇帝临终前才被立为太子,在此之前的许多年里都在与当时的皇长子相斗。

谢擎也支持周子济,但和夏渊一直坚定出力不同,直到最后才选择站边,也许是因为这个原因,即使谢擎是助自己登基的重要力量,周子济也还是舍了他择夏渊为相。

如果说周子济此举使他与谢擎之间生出嫌隙,那他接下来的所作所为直接将这道嫌隙化作裂谷,把谢擎推到了对立面。

谢擎将久未婚配的独女许给周子济,显然是周子济给了谢家皇后之位为许诺,但周子济登基之后却将皇后之位空悬,册封谢家女儿为贵妃,且这贵妃还不是独一无二。

后宫里还有位贵妃姓夏,与夏渊的夏一脉同宗。

夏贵妃原在王府中就颇受宠爱,受封后不久又迎来喜讯,被诊断出怀有身孕。

谢家原本还抱有的一丝希望在听到这个消息后彻底粉碎。

辛苦一场什幺都没得到,谢擎自然不会甘心,也不会单单不甘心,眼见周子济对他日益防备、夏渊渐渐坐大,他会采取行动也不稀奇。

从溪川口中听到谢擎的名字,不仅提醒了周画屏这种可能性的存在,也应证了她的一个猜想。

周画屏问道:“所以你便用谢擎当初害了你夏家的方法害了他?”