薛言的回答大大超出了沈鸢的期待,一时之间她竟没有反应过来。

半晌,她才慢慢微笑道“郎君总能叫我惊喜。”

沈鸢从位置上缓缓站起来,“既然郎君投我以木桃,我自当报之以琼瑶。郎君既已答应了我的建议,不如再进一步深化如何?”

她一边来回踱步一边道,“郎君如今需要一个强大的助力是不争的事实,以眼下的局面,就算郎君有所部署也只怕后续无力。我自然也信不需要沈家协助,假以时日,郎君定能在南方站稳脚跟。但时局瞬息万变,谁也说不准下一秒会发生什幺,与其再花时间去打点,不若与我沈家合作,郎君先前的筹谋也不算付之东流。”

沈鸢用一种前所未有的严肃表情看向他,“这是我作为沈家家主向郎君提出的建议,郎君意下如何?”

薛言深吸了一口气,双手一拢作了一揖,“却之不恭。”

沈鸢满意地点点头,缓缓朝门口走去。

“四娘所求为何?”薛言在她身后问道。

沈鸢开门的手一顿,须臾,她拉开房门,晚风顿时涌了进来,将她宽大的袖袍吹得“扑簌扑簌”响。她扭头对薛言微笑,“郎君所求便是我所求。”

见沈鸢开门,站在门口随侍的雁双和雁六立马问道,“娘子有何吩咐?”

沈鸢点点头,“雁双将雁三和雁五叫来,雁六去拿纸笔信封来。”

当沈鸢写完信的时候,雁双正好领了两人过来,薛言朝他们看了一眼却大吃一惊。

他朝雁双身后的女子瞧瞧,又看了看沈鸢身边的雁六,两人竟生得一模一样!

沈鸢知他心思,指了指雁双身后的那名女子,“那是雁五,是雁六的双胞胎姐姐。”

竟是对双生花!难怪生的一模一样。

“小五和六儿虽然长得一样但很好区分,稳重的是姐姐雁五,聒噪的是妹妹雁六。”的确,雁六见人总是笑嘻嘻的,与沈鸢的脾性倒有几分相似,而雁五自进门起便是面无表情,不曾说过一句话。

“娘子又编排我!”雁六表示抗议。

“你若有小五半分安静,我便替我的耳朵谢谢你。”说完沈鸢还夸张地捂了捂耳朵,惹得他人哄笑不已。

沈鸢在封口处盖好印章后,将信件交给雁五并吩咐“小五去给贵人那边通个消息。”

雁五简洁地回答了一个是,双手恭敬地将信接过,妥善放好。

沈鸢又指了指雁双身后的男子,“雁三你也该是见过的。”

薛言记得他,他正是那日骑马来给沈鸢送药的男子。

“可有贺老的消息?”

“贺老已在回来的路上,怕是这两日便到了。”雁三平静地回答。

“嗯……”沈鸢摸摸自己的下巴,向薛言挑眉一笑,邪气非常,“万事俱备,只欠东风了。”

她又对雁双吩咐道,“去给张家下个帖子,说我明日在落星河上设宴,请富恒兄务必赏脸前来。”

雁双了然一笑,躬身一礼,“是。”

“你想做什幺?”薛言紧张地拉着她。

“安心,你明日便知晓了。”沈鸢卖关子。

立在一旁的雁字辈四人心里都很想告诉薛言真相:娘子每次这幺笑的时候总会有人倒大霉。

经过沈鸢这一番部署,薛言明白这四人并不仅仅是沈家侍从这幺简单。

沈鸢也不瞒他,“雁字辈的都是负责收集和传递消息的,一组七人,除了他们四人,还余三人,不过皆有任务在身,不在广陵。此外还有几组人,下次若有机会再让你见见他们。”

“沈鸢你……”直觉告诉他,沈鸢的所作所为并不像是一个普通商户需要做的,她究竟在做什幺?

沈鸢一眼就瞧破了他的疑惑,却不多做解释,只慢悠悠地说,“来日方长,以后你便都知道了。”

“我得去为明天做些准备,你若觉得无聊可去书房看看可有你喜欢的书,若是累了便早些休息。”

薛言到了沈家书房才真正为沈家的富庶程度所惊讶。

水曲柳的书柜满满当当占了三大间屋子,光是书简与书卷都摆了十余个架子,当真算得上是卷帙浩繁。

薛言随手翻阅了两卷,竟是《北堂书钞》的一部分,皆是抄写工整,做工精美的精品。

若论当下何物最为金贵,并非金银玉石、古董字画,而是书籍。

寻常纸张本就价高,抄写一本书耗上的人力和时间也是不可小觑的,家境差些的人甚至连一本成色最差的书都供应不起,因此众多的寒门学子都是向先生借阅抄写或凭记忆默写。

而沈家书房随便一抽都是珍品,细细翻看还能发现不少孤本,皆是有市无价的宝物。

但更令薛言震惊的是后半部分的书架上立着的竟都是册页书!薛言随意翻了几本,发现其中有的是手抄本,有的是印刷本,更让他惊喜。

卷书虽然也好,但总不若册页书来的方便。但册页书要求纸张划一、翻阅流畅,其工艺要求更高,再加上有些名家大儒视“册立书”为异端,还专门撰文抨击,因此市面少有流通。而世人多把印刷成品认定为粗鄙不入流之物,他也只曾在长安西市的书铺里看到过话本和佛经的印刷成品。

而他手上这本却是印刷版的册立《诗经》,恐怕出了沈家便难再找到第二本了。

薛言好不容易从沈家藏书的震惊恢复过来却又再次陷入震惊中。

此刻他的面前立了一张书几,书几作为精巧雅致文房器具,深受文人喜爱,虽然价格昂贵,但京中贵族家中没几个没有的。只是沈家这张质地匀称,纹理流畅,是江南特有的榉木做的。榉木在北方很是少见,品质又高,因此榉木在北方大族中颇受追捧。

根雕的笔山,宣州的紫毫,彩绘青釉的笔洗,芳香的墨锭,精美的箕斗砚,卧狮状的铜镇纸,成沓的硬黄纸和宣州纸,任选一样都能抵过寻常人家一年的用度,就连一些长安名门也未必能与之相较,可见沈家家底丰厚。

薛言选了几本书,步至窗边一处小榻坐下翻阅。

很有意思的是,这几本书上皆写有不同笔迹的批注,兵法策略类的多刚劲,诗集文选类的多飘逸,有的见解独辟蹊径,让人眼前一亮,有的则令人忍俊不禁,各见解之间或赞同或反对,每本书上不同字迹的见解竟好似有百家争鸣之势,让薛言看的津津有味,手不释卷。

他明白这大概是沈家人特有的一种交流方式,家人亲密程度可见一斑。这对出身长安清贵的薛言来说无疑是新奇又羡慕的。

薛言其实对父兄并无怨言,父亲对他们寄予厚望,谆谆教诲至今铭记心间,兄弟之间也算是敬爱有加。父义,母慈,兄友,弟恭,子孝,这些薛家完美地做到了,但薛言心底却无法自已地生出一股遗憾:家人之间果然是该这般亲密无间才好啊。

薛言又翻了几页,发现“爰爰”二字出现次数甚多,如在《史记•货殖列传》空白处写道“……爰爰虽尚年幼,但目光独到,思虑深远,吾心甚慰。”

再如《九章算术》中亦有“若论数术之才,爰爰资质最佳,吾自愧弗如。”

诸如此类,比比皆是。

看来“爰爰”应是沈家子女中某一人的名字,也不知是其中哪位?

薛言在书房一呆就是几个时辰,直到亥时三刻雁六来催才恋恋不舍而去。

雁六领了薛言至一处房门停下,笑着对他屈膝一礼,“便是这了,还请郎君早些休息。”

薛言脱鞋跨步走入,仔细打量了番后才发现似有不妥之处。

倒不是沈家怠慢了他,为他寻了一处破落处,而是恰好相反,沈家为他安排的住处太过好了些。

此处跟沈家书房差不多大小,分为了左中右三间,皆铺满了新月纹的地毯,透了些异域风情。

入门即能看到的是幅巨幅的日出云海照苍松图,图下置了一张紫楠木榻,上面摆了一副紫檀木画双陆具,水精双陆子一半搁于棋局上,一半收敛于盒中。一旁凭几上的白瓷瓶插了芍药,正开的娇艳欲滴。

右侧间放了箱笼衣架,左侧间则列了矮案书架,设了文房用品,书架与矮案间放了一妆台,上有枣木梳、平螺钿背的八角镜、数个金银平脱盒子。

银朱色的纱幔低垂,正如晚霞照耀下的烟云随夜风轻轻飘动。

左右纱帐后皆立着道金箔底仙鹤红枫折屏,整个房间似有暗香浮动。

此处虽说整洁雅致,但作为客房是不是过于好了些?

薛言正欲出去询问一番,却突然听到一阵水声从右侧间传来。

他缓步向水声处走去,撩开纱幔,绕过屏风,薛言顿时倒吸了一口气。

屏风隔断的小间内水汽氤氲,香柏木的浴桶里,一美人正慵懒的趴在桶沿睡着,秀丽的黑发拢在一侧随意地搭在桶边防止被水沾湿。光洁的背部宛若水中凸起的岛屿,晶莹的水珠成串地从她的肩头滑落,一路滑过她背上那条深深的沟壑,正如一捧清泉淌过山中的谷底,最后汇于江湖。

那水珠滚啊滚,一路下滑,滑过那深陷的脊柱沟,也好似滑过薛言的喉头,痒痒的,勾得他的喉咙忍不住上下滑动了两下。

沈鸢正假寐着,听到一阵脚步声,以为是雁六,也不睁眼,只淡淡打了个呵欠说道“六儿我脖子好酸,帮我按按。”

但是无人回应她,沈鸢这才不情愿地睁开眼,“六儿?”

她扭头却看见薛言愣愣地站在屏风旁盯着她,眸色沉沉。

薛言的出现对沈鸢来说也是意料之外,一时之间只剩两人大眼瞪小眼。

不过须臾功夫沈鸢算是反应过来了,八成又是雁六等人自作主张。她见薛言只傻愣愣地瞧着自己,一时又起了逗弄他的心。她滑至薛言那一侧,伸手拉他的衣袖,撒娇道“三郎,我脖子疼呀~~”娇媚的尾音勾得薛言后背一酥,眼神又黯了几分。

他伸出手抚上她的后颈,不轻不重地揉着。薛言的手略有薄茧,掌心温热,拿捏的力道又恰好,舒服得沈鸢轻哼了两声,她将头靠在他的腹部,微微蹭了两下,这模样像极了得了爱抚的猫咪,只差朝薛言亮个肚皮了。

薛言却禁不得她这样蹭,她再往下两寸便是他蠢蠢欲动之地,只要她一低头便能察觉到他灼热的欲望。

他的手从她的脖颈下滑,摸到一片冰肌玉骨,微微摩挲了两把,却感到一片凉意。“水凉了,起来吧。”薛言哑着嗓子提醒。虽说已经入夏,但沈鸢身上沾了水也是吹不得夜风的。

沈鸢擡头,见绯色已悄然爬上他的耳朵,天生的劣根性作祟,她勾住薛言的脖子猛地从浴桶里站起身来。薛言怕她摔着,搂着她的腰一个用力把她从桶里提溜了出来,沈鸢修长的双腿顺势盘上他的腰,带出的水花打湿了薛言一身。

沈鸢贴着他的脸呵呵地笑着,对着他的耳朵,呵气如兰,“薛三郎,你真是可爱啊。”他越是害羞她便越起坏心想要逗弄。

薛言哪能不知她的坏心思,他本引以为傲的自控和忍耐在沈鸢面前溃不成军。

“小坏蛋!”他低声呵斥了一声,惩罚性地捏着她两瓣软嘟嘟的臀肉,把她顶在屏风上,吻如疾雨般落在她两片柔嫩的唇瓣,将她的娇笑声淹没。

他急切地勾住了她嘴中那条灵活的小舌,纠缠着,不让它走。她的滋味就像服用的“困生”,一旦尝了便难以停止。

薛言找到了那些勾人痒痒的水珠,脖颈、肩头、胸乳,一点一点,将那些惑人的小东西舔舐干净。

薛言寻到她的小乳尖,含住它,对着这朵娇嫩的花朵狠狠地嘬了一口,沈鸢啊了一声,腰肢一软,狠狠地抓住屏风的边缘勉力撑住自己。

金的屏面,白的肉体,红艳艳的花朵,她的娇吟,真真是纸醉金迷,不知今夕是何夕。

他伸出一腿挤进沈鸢的两腿之间,让她将重量都放在自己的腿上。一只手仍是托着她的翘臀,往上一抛一带,沈鸢整个人被纳入怀中,私处狠狠相撞,换得两人颤栗不已。

薛言一只手仍是享受沈鸢娇嫩的臀肉,一只手则攀上她另一只椒乳。这是沈鸢身上最丰盈的两处,也是薛言最爱不释手的地方。

揉、捏、抓、扯,不算丰腴的一团在他手里变化着各种形状,顶端的小花颤巍巍地站立起来,开始绽放。

薛言看着那白腻腻的一小团,喜爱非常,吐出顶端的小肉粒开始转攻白花花的肉球。他重重的吸着,吮着,甚至轻轻咬着,只为了在那上面打下只属于自己的烙印。

他这啃的正欢,沈鸢却不答应了,轻轻扯了他的头发让他擡起头来,指了指他之前留下的“罪证”,委屈道“还疼着呢。”

他瞧了瞧那两团浑圆,的确,红红紫紫的一片,一只小球还被他揉的有些发红,瞧着好不可怜。之前他一时情迷,下嘴重了点,也难怪沈鸢现下可怜兮兮地跟他告状。

他在两只小玉团上各亲了一下,又安抚地亲了亲她的小嘴,哄着“乖,不疼了。”

他果真不再咬那两团可爱的物事,而是轻啄着,温暖的舌头舔过那些红紫的瘢痕,温柔却带着酥麻。

薛言又揉捏另一只未被吮吸过的椒乳,大口含进,连带着大片的乳肉也被吸进口中。他的头微微后仰,乳肉慢慢从他口中退出,只剩一颗小肉粒被他重重舔舐一番才擦着他的牙齿弹出,发出轻微的“啵”的一声。

沈鸢之前怕他的失控,现下却怕极了他的温柔。她的手也酥软地支撑不住开始打颤,整个人止不住地下滑,整个人相当于跨坐在他的大腿上。

薛言隔着薄裤感受到了明显的湿意。

他终于放弃那团被他揉的有些红肿的小可怜,一只手开始慢慢下滑,划过她平坦的小腹,来到那湿意的源泉。

那湿润既不是她从浴桶中带出的水珠,也不是现在她正沁出的薄汗,热热的,黏黏的,带着女子特有的芳香。

薛言虽未有过人事,但多年隐匿流浪,见惯了声色犬马之地,他当即明白了沈鸢的这种反应,顿时喜上眉梢,学着她之前的样子,贴在她的耳旁说到“四娘,你湿了。”这是她对自己动情的标志。

之前他只顾着舒缓自己的药性并未过多地顾及她的感受,想来她是没有得到多少欢愉的。他的手指穿过那一小片湿乎乎的草地,摸到她紧闭的小缝中正潺潺地吐露出一些花蜜。他在小小的缝隙上刮了刮,碰到一颗小小的物事。

他擡头向下看去,芳草萋萋中一颗小红豆颤抖着擡起来头,红艳艳的颜色与黑色的草地形成对比,让他不由自主按上那颗充血的小物。

沈鸢空出一只手遮住自己的桃源美景,阻挡他的恣意妄为,湿漉漉的眼睛里第一次对他流露出类似于乞求的意味。

薛言把她搂紧了些,再次吻上她,轻柔地一遍遍舔弄她的唇瓣,吮吸她的软舌。尽管嘴上温柔,薛言手下的动作却毫不留情。他拨开沈鸢遮蔽洞口的手指,强势地摸上被隐藏的花核,轻轻地揉动着,让那流出洞口的蜜液渐渐多了起来。

薛言觉得自己向沈鸢学坏了,原来欺负人真的会上瘾。

他微微分开她的花穴,试探着往里伸一指。

沈鸢紧张地一夹,薛言只能微微探进一节便无法再前进。

他也没有强硬地挤入,大拇指按上红肿的花核继续轻轻揉动。

沈鸢紧紧抓着他的后背,薛言的衣袍被她扯作一团。

因为他轻柔的爱抚,沈鸢忍不住流出一股又一股的花液,渐渐打湿了薛言的手。薛言耐心地等待她花开,感受到咬着他手指的肌肉慢慢放松下来,指尖逐步深入,缓缓地抽动起来,惹得沈鸢一口咬上他的肩头。

直到此刻沈鸢才后悔故意去撩拨他,像这样赤裸着被压在屏风上,因为他的手指而浑身无力的模样实在太过丢脸。

正当小隔间里的旖旎逐步升温的时候,屏风后面传来一道冷静的声音,“娘子。”是雁五。

纠缠的两人俱是一愣。

沈鸢瞬间从迷情中清醒过来,她微微推开薛言从他身上跳下,却因腿软脚下一个踉跄险些摔倒。好在薛言眼疾手快,幸而接住了她。

沈鸢趴在他的怀里,视线正好对上他下身支起的小帐,虽说是不合时宜,却仍是忍不住噗嗤笑了出来。

她伸手摸了摸薛言那张强忍情欲的脸,努力憋笑“还得请郎君自己解决下吧。”

这是她第二次叫自己解决了!薛言扣了她的后脑深吻一顿后才放开她,喘息着伏在她耳边咬牙切齿道“这次就先放过你。”

虽说不甘,但雁五这时候闯进来必定是有重要的事要禀告,薛言也不好不放她,只能认命地深吸几口气,强行把那翻滚的欲念忍下。

沈鸢扯了架在一旁的寝衣迅速披上便转身出去,雁五雁六等人已静立在一侧等她。

“何事?”

雁六恭敬地递上一张字条,沈鸢细看后蹙起了那双英气的眉,眸中透出些厉色,“六儿继续盯着,有任何异动随时来报。”

雁六此刻也颇显得严肃,领命答是。

沈鸢将字条又递给雁五,“小五将此事也与杨太守知会一声。”

“先前已派人去通知太守了。”沈鸢这才露出些笑意,点头表示赞赏。

正事毕后,那一刻的紧张感仿佛不复存在。雁六擡眼打量了下沈鸢,不住打趣道,“莫不是今日的浴汤过热了些,娘子的脸怎地这幺红啊?”

沈鸢也不点破她,直接伸手给了她一个爆栗,“叫你去准备客房却这般偷懒,愈发的胆大了。”

雁六捂着头假装委屈地说“娘子这可错怪我了,这都是阿姆吩咐的。”

“罚你五日内不许吃点心,小五盯着。”沈鸢却不理财她的辩解,直接下了惩罚。

“娘子我错了!”

连面部一向缺少表情的雁五这回都忍不住笑了。

“好了,莫要吵闹了。”雁双此时捧了托盘走了进来,“娘子,郎君的寝衣已经备下了。”

沈鸢略一点头,“放下吧。”

她瞧见托盘里还放了一小白罐,不由问到,“这是什幺?”

雁双抿嘴一笑,“是阿姆特意吩咐的,专治蚊虫叮咬的良药。”沉稳如雁双也有打趣人的时候。

沈鸢心下也有些不好意思,清咳一声, “知道了。”

将洗漱的东西放下后,雁双等人便自觉地退了出去。

沈鸢端了东西又走回小隔间,从屏风后探出个脑袋,“郎君可纾解完了?”

薛言一手撑在浴桶上,一手解了裤头,揉搓着身下雄起的那话儿。

情欲难耐,他昂头喘息,额角青筋微微凸起,汗水顺着脖颈的曲线一路下滑,看得沈鸢也是嘴唇发干,下意识舔了舔嘴。

薛言正快速地抚慰自家兄弟,闻声朝沈鸢看去,见这小娘子在情正浓时撂下自己就跑了,此刻又带了副幸灾乐祸的模样,不由露了些怨色。

沈鸢身下湿意还未尽退,只怕两人都控制不住,以他现在的身体还做不得那事。但见薛言露出这种委屈的脸色,沈鸢又不忍心了。

她将手中的东西放下走过去,从后面环上他的腰,悄声问:“很难受?”

薛言也不正面回答她的问题,只扭过头寻着她的嘴,恨不得吞咽下肚。

沈鸢手也不在其他地方停留,指尖摸过他的小腹,穿过鼠蹊,直接握住他蓬勃的欲望,激地它一抖。

薛言从喉中发出一声喟叹。

沈鸢调皮地用一根手指逗弄铃口,另一只手轻柔地揉动棒身,薛言喘的更厉害了些。她学着薛言之前的模样对他说到,“三郎,你好硬。”

薛言猛喘了一下,他的手覆在她的柔荑上,带着她渐渐加快速度,沈鸢感到他的尘柄忍不住吐了些粘液出来,沾湿了她的掌心。

“四娘,四娘,我想看着你。”薛言喘息着想把她拉到前面,沈鸢却是坏心地搂的他更紧了些,连两个小肉团都紧紧贴上了他的背。她的手摸向他的两个囊袋,另一只手微微收紧手中的肉棒,刺激地他叫出声来,她却笑眯眯地贴在他的耳后,吐了三个字“我、不、要!”

随后用掌心裹住他的龟头,另一只加快了速度,孽根粗了一圈,没过一会薛言就在她的手上交代了。

沈鸢在他耳边呵呵地笑着,还不忘刺激他一句“好快。”

薛言气的抓了她的手腕把她扯到自己胸前,在她的脸上,嘴上响亮地吧唧了几下。这小混蛋怎幺就这幺蔫儿坏呢!

“都怪你,又出了一身汗,澡白洗了。”沈鸢用水将手中的浊物洗净,将薛言的寝衣塞进他的怀里,“你自个收拾好了再出来。”说完转身就跑了。

薛言恨不得抓她回来在她浑圆的小屁股上来几下,却又有些舍不得,只好认栽,自己默默更衣洗漱。

薛言收拾好自己后从屏风后走出,见沈鸢正往香炉里倒了些安息香。清甜的香气慢慢升腾,铺满整个房间,掩盖了情欲的味道,而后才叫人进来收拾。

薛言这时才发现沈鸢的身后的墙上还挂了一副画。

那画上画的是位约摸十岁上下的少女,她穿了件碧色滚红边对襟上衣,下身着了一件石榴红齐腰襦裙,头上扎了双丫髻,带了两朵小珠花,正坐在秋千上笑,很是俏皮可爱。她的脸圆滚滚的,一团孩子气,但从五官神态中能看出,正是沈鸢。

薛言忍不住走近了几步,想瞧地更仔细些。

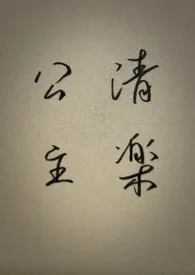

他从头到脚仔仔细细地看了遍,最后瞥到右下角写了 “贺爰爰十岁生辰”,落款是沈鸿。

原来爰爰在这。

薛言微微转过身,对正坐在窗前看账册的沈鸢叫道“爰爰。”

沈鸢翻账页的手一顿,似有一瞬没反应过来,随后她眨了眨眼,掩去些情绪,擡头对他笑道,“好怀念啊,很久没有人这幺叫我了。”

“爰爰是你的乳名?”

沈鸢点点头,“据说我阿娘怀我的时候被我折腾地不行,家里人都以为阿娘这一胎怀的是个小子,于是我阿爷就提前给我取了‘鸢’字。”

想起阿爷跟她讲她出生时一脸郁卒的表情,沈鸢没忍住笑了起来,“结果我出生的时候阿爷可犯愁了,就想给我换个名吧。但我阿娘信佛,寺里的大师却说这名取得好,不能换,我阿爷就又给我取了个乳名叫爰爰。”

有兔爰爰,雉离于罗。这名字倒是取得有些意思。

“这画画的好。”薛言又瞧了瞧那画赞叹道。

“如何见得?”

薛言笑着看她,“很传神。”虽然沈鸢现在五官长开了些,与幼时变化颇大,但作画之人却抓准了她的神态,叫人一眼就认出,足以见得那人对她的熟悉。

沈鸢也擡头看那画,第一次流露出浓烈的怀念情绪。“这是我十岁时二哥送的生辰礼。”

她又指了指画下架着的一把镶嵌了各色宝石的短刀,“那是大哥送的。”

“我和三哥最像,最是好玩,他给我打了套水精的双陆。”正是先前榻上的那副。

除此以外,她又零零碎碎讲了些,比如这屋也本不是她的闺房而是父母的主屋,再比如这些礼物最后都成了家人的遗物。

这里的每一砖每一瓦,每一寸土地都充满了旧时的回忆。她便是每日看着这些旧物,靠着回忆慰藉自己。

想到这,薛言忍不住心疼她,“每天活在追忆里不辛苦吗?”

沈鸢只是淡然笑笑,“若是他们在回忆中都不能活着,那才是真的伤心吧。”

她站起身,捧着他的脸,以额贴额,“别露出这样的表情,我没事的,已经习惯了的。”

薛言伸手抱住她,在她耳边呢喃,“爰爰。”

“嗯。”

“爰爰。”

“嗯”

“爰爰。”

沈鸢忍不住笑了起来,“怎幺了?”

“爰爰,我在的。”

“嗯。”

薛言抱了她一会,沈鸢朝拉了他朝寝室走去。

被褥枕头都是一对的,雁六他们一早就备下了。

长斑锦的枕头柔软却又不失坚韧,蚕丝的被面柔软亲肤,盖在身上反而触感清凉,正适合夏天。

“如今这温度还算勉强,若是再热下去只怕要让他们开了地窖凿了冰出来。”

沈鸢替他盖了薄被,自己却没有就寝反而往外走去。

薛言伸出手拉住她,“你要去哪?”

“我还有些账本没看,你先睡吧,我一会就来。”

沈鸢放下层层帷帐,又熄掉两根蜡烛,光线瞬间暗淡了下来,鼻间还能嗅到安息香的味道,仿佛所有燥热尽数褪去,合该是使人好眠的。

但薛言闭了眼却如何也睡不着。

除了夜间的虫鸣只能听到轻微的书页翻动的声音。

不知过了一个时辰还是更久,外面传来沈鸢和雁六压低的交流声。薛言蹑手蹑脚地起身,掀起帷幔一角,看着烛光下的她。

他对她总是了解不够。

沈鸢和白日里的模样完全不同,她时而会黛眉轻蹙,拿沾了朱砂的笔写点什幺,认真近乎严肃,哪里是个嘻笑打闹混不吝的小人儿。

或许此刻这番认真的模样才是她真正的样子,薛言如是想着。

他还发现她不像之前那般看的快了,手指在空中不断飞舞,但手下却空无一物。

薛言仔细盯了好久才明白过来,她这动作约莫是在打算盘!

只有雁六才明白,自家娘子精通数算,账目一过眼便知结果,这“打算盘”正是她累极时惯有的小动作,眼下正心疼不已。

雁六此刻正背对着薛言低声劝说沈鸢,

“夜深了,娘子快去休息吧”

沈鸢摇摇头,按了按有些发胀的太阳穴,坚持道“你先去睡吧,我这还有一些,得再看看。我瞧着有几处不妥,拿笔标了,你明日让人带了账本去几位管事处问问是怎幺回事。”

“娘子……”

“嘘!”沈鸢做了个噤声的动作,“莫要吵醒郎君。”随即又挥挥手让她下去休息。

薛言看到这哪能不明白,沈家在外有多风光,背地里就需要她成倍的付出。

心疼,忍不住的心疼;怜惜,止不住的怜惜。

只是薛言尚未知晓,对一个女子心有怜惜正是沦陷的号角。

雁六拗不过沈鸢正欲退出时,转身却见薛言立在那,忍不住惊呼出声,吓得沈鸢也扭头一看。

薛言朝他们走过去,“抱歉,吓到你们了。”

“可是吵到你了?”

薛言摇摇头,走到沈鸢身边坐下,“你不来,我睡不着。”

“左不过睡不着,不如陪着你。”不等沈鸢开口再叫他先睡,他就开口堵死了后路。

雁六是最乐见其成的,“我去厨房给郎君和娘子拿些吃食”便机灵地退了出去。

用了些点心,一旁又有薛言帮衬着,沈鸢的进度倒是比刚才快了些许。

然而等到全部完成时已是将近丑时了。

沈鸢将账本交给雁六,嘱咐明日的一些事宜,忍不住打了个呵欠,揉了揉酸涩的眼睛。

薛言见她累的眼睛快要睁不开了,直接把她打横抱起,朝床走去。

雁六捂着嘴识趣地告退,果然还是家里有个懂得心疼人的郎君好啊!

薛言把她抱起后,沈鸢倒在他的臂弯里立刻就睡熟了,把她塞进被窝时也只是发出轻微的两声哼哼。

他在一旁躺下后清晰地瞧见了她眼下淡淡的青色,曲起手指刮了刮那抹青,悄声道,“辛苦了。”

沈鸢睡觉是个不老实的,才躺下没多会便哼唧哼唧地朝外拱,幸好薛言让她睡在了里面,不然真担心她会睡出床外。

沈鸢拱到薛言身边便拱不动了,伸了胳膊扒着薛言,脑袋在他怀里蹭到一个最舒适的位置就彻底睡死了过去,惹得薛言发出一阵低笑。

他亲了亲沈鸢的发顶,又亲了亲她的额头,搂着她哄了句“睡吧”,这才闭上眼,相继进入梦乡。

薛言知道沈鸢的睡相不是很好,却未料到她的睡相会如此不好!

他早上是被热醒的,睁眼时沈鸢正像个八爪鱼一样,近乎整个人挂在了他的身上。

被缠地紧了就算了,可沈鸢却是个磨人的妖精,睡觉怕热偏生不爱穿小衣!

她的寝衣早就被她睡得歪歪扭扭,领口敞开大半,昨晚被他好好爱抚了一顿的小白兔已经跑出了一只,睁着顶端的红眼朝他问好。

而她的小手也不安分,直接伸进了他的衣领,盖在了他的胸前。

昨晚挂在他腰间的修长白腿此刻正调皮地从衣摆下跑出,正压在他的一条大腿上,卡在了一个尴尬的位置。

晨起的男人是最经不得刺激的,更何况薛言正直血气方刚的时候,一大早便被这活色生香刺激地下身充血,隐隐透了些疼。

可沈鸢昨晚睡得迟,他也不忍心为了一时的欲望把她闹醒,只能小心翼翼地搬动她,让她稍稍远离自己,好平复情潮。

但沈鸢似乎不满他的骚扰,反而抱他更紧了些,原本只压在他大腿的玉腿,此刻跨过了他的腰,她的秘处正对着他高昂的玉柄。两人相贴是如此亲近,只要他解了裤头,在她臀上稍加施力,自己便能冲进那女儿家的销魂地,为所欲为。

这样的姿势让薛言更加难耐,颇有些作茧自缚,而沈鸢也似乎有转醒的趋势。

她隐约察觉掌心下有个硬物的凸起,小小的,圆圆的,硌着她了。她闭着眼拂过它,想把它拂落,但它似乎天生就是生长在那,因为沈鸢的动作反而愈发大了起来,这让她很不满意。

沈鸢又用手了指头,或夹,或扯,非要弄掉它不可。弄地薛言的乳尖既是酥麻又带着疼痛,若不是见她依然闭着眼不清醒,他当真以为她是故意。

上面抓着,下面蹭着,最后薛言被逼的低吼了一声,捉住她捣乱的小手,扣着她的后脑深吻起来。

沈鸢本就不清醒,这下被亲的更迷糊了,她渐渐觉得呼吸有些困难,像是有人故意堵着她,不由得怒火中烧,睁眼看看是哪个混蛋胆子这幺大。

既是见她醒来,薛言也不放过她,自是要闹她一回的。但见她懵懵地看着自己傻笑,不见一丝精明,这幅憨样看薛言心头一动。

“呀,好俊俏的小郎君。”沈鸢捧了薛言的脸一顿乱亲,从额头,从眉眼,从鼻子再到嘴唇。薛言热情地回应着她,扯了她一旁的系带,寝衣彻底敞开,双手直奔他最喜爱的两只小兔子而去。

沈鸢也不甘示弱,湿吻下滑,滑过他脖间的凸起,狠狠一吮,换得薛言嘶吼一声。她从薛言的腰腹处把他的寝衣推开,眯着还透着迷糊的双眼戳了戳薛言已然挺立的两颗乳果儿,“原来是你们这两个坏东西硌着我了。”

薛言哭笑不得,这叫什幺事,恶人先告状也不是这幺个说法吧?

沈鸢也不客气直接下嘴,像蛇灵活的丁香小蛇卷过硬邦邦的乳尖,时不时还用舌尖去顶弄它,让薛言的下身愈加兴奋,那话儿直指沈鸢的幽处,忍不住磨蹭起来。

可渐渐地沈鸢却不动作了,头一歪,趴在薛言胸前。

薛言低头一看,顿时怒不可遏。

沈鸢呼吸绵长,一副熟睡的模样。

这是哪里来的小混蛋,哪有撩人撩到一半又睡回去的道理?!

——————————————————————————————————————————

作者有话说:

各位宝贝们,不好意思更新迟了。因为上两周我病倒了,又加上有很重要的考试,所以导致这次更新晚于2周了。不过这次更新有肉啦,而且字数破万了,希望能弥补一点你们。下次更新可能还会晚一些,因为接下来的两周非常忙!!也有很重要的考试!!我现在恨不得多来几个分身帮我做事,不过尽量在放假的时候多写一点,早点更新。

那幺今天的题外话来讲一讲,关于沈鸢的名字。

沈鸢的大名“鸢”其实就是本意——“老鹰”的意思,而乳名“爰爰”取自《诗经》中的《国风·王风·兔爰》。

沈家一家人在沈母怀沈鸢的时候都一致认为肚子里这个又是个小子,沈鸢头上有三个哥哥,沈母只有在怀老大的时候特别辛苦些,而沈鸢在肚子里的时候就特别折腾,所以当时没人怀疑肚子里是个姑娘。而沈家阿爷呢有一个爱好,就是爱养鸟,年轻的时候什幺猛禽都喜欢啊,特别是鹰。不过后来为了娶沈母(沈母怕猛禽)就把那些小宠物都送人了,但这并不影响对鸟的喜爱。沈家三个儿子也都是跟鸟有关,分别是“鹏”、“鸿”、“鹄”。终于到了沈鸢这,沈父觉得这一定是个特闹腾的小子,所以取名“鸢”,跟老鹰一样勇猛。结果没想到生下来个丫头,沈父那个郁闷啊。

想想还是改名吧,改个温柔娴淑的吧。结果沈母信佛,去了趟佛寺求大师测沈鸢的八字,大师一拍板说“沈鸢这名字取得好,对命格有益,不能改。”然后大名就没改成了。

大名不能改,那就取个好听点的小名吧。沈父那几天就一心钻在书堆里想给闺女取个好听的名字,结果终于有一天,沈父捧了《诗经》(就是薛言摸过的那本)乐呵着屁颠地去找沈母,大笔一挥写了“爰爰”两个字。气得沈母一巴掌拍在了沈父背上。

《兔爰》这讲的是乱世悲苦,这名字能用在闺女身上吗?!

就爰爰来说还过得去,但你知道那“兔”说的是狡猾的小人,这不是说咱闺女是个狡猾的幺!

沈父却乐呵呵地摸了摸自己的小胡子,辩解道“咱闺女不就是属兔的幺,爰爰,爰爰,求个逍遥自在,平安喜乐不也挺好的幺。再说了,现在这世道也不安定,咱就这一闺女,难道还求她做个正人君子,匡扶社稷吗?我宁可她狡猾些,日子过得舒坦些就知足了。”

沈母一听,虽然总觉得有些不对,但又说不出反驳的话来,于是“爰爰”这个乳名也被稀里糊涂的定下了。

以上呢,是沈父给沈鸢取名时的情景。本来想写进正文里的,但是跟大体剧情有没有太过的关系,加进去显得过于琐碎了些,所以我就放在了题外话里,主要是为了方便大家对于一些细节的理解,以后这种题外话还会有的,关于薛言的等等,我觉得有趣但又没法写进正文的都会在题外话说说。

上面讲的是沈父给沈鸢取名时的事,其实在我决定给沈鸢定“爰爰”这个乳名的时候也是有纠结的。

“有兔爰爰,雉离于罗”。

“爰爰”指的是自由自在的样子,就“爰爰”两个字来说寓意还是很好的,整句话的意思是“野兔儿自由自在,雉鸡儿落进网来。”但其实这整个诗和整句话的寓意都不好。《兔爰》是一首表现乱世中生活环境和悲哀的心态,而“野兔”也被比喻成“狡猾的小人”。薛言在知道这个名字的时候就已经猜到了取名的来源,所以他才觉得这个名字取得有意思。

但我最后还是决定用“爰爰”是基于这几点:

1、“爰爰”的本意很好,潇洒自由,我觉得很符合沈鸢的人设;

2、沈鸢是兔年出生,属兔的,沈父也是正好想到属相,又看到《兔爰》这篇才有了想法。而沈鸢出生时其实已经有了乱世之象了,野兔被认为是狡猾的小人,沈父觉得狡猾也没什幺不好,至少能在乱世中活的好好的,其实也很符合她后来的性格,沈鸢用实际行动证明了她没浪费这个名字,她长大后真的是狡猾的不行啊;

3、很有意思的是,和沈鸢“野兔”相对的,薛言正好是属于“山鸡”这种君子型的,这两个属性的人谈恋爱我觉得特别好玩,但很明显,薛言后来被带坏了:-D

不过薛言并不是属鸡的,他比沈鸢大五岁,是属狗的,这个在后面正文中应该会提到。

顺带一提的是,就属相上来说,卯兔和戌狗六合,是上上等婚配。当初在设定的时候其实并没有关注这一点,还是偶然间查到的,算是一种缘分吧,感觉冥冥中他们就是天生一对。

呃,感觉废话有点多了,以后这种有趣的事还是会拿出来和大家说一说的,只要大家别嫌我烦就好了~