明日他便要出征了。

面前挂着一副精钢甲胄,寒光隐隐,一股凛冽锐气扑面而来。这是她第三次送他出征了,前两回,她都是远远望着。从来没想过,有一日,他会成为她的驸马;而她,也将亲眼看着他奔赴沙场。

一双凤眼低垂,仔细地用软布擦拭着每一片鳞甲。黑沉沉的,触手冰冷。他似乎天生就是为了战场诞生的一般,在染血黄沙的疆场中驰骋,才最能激发他的血性勇毅。

将那鳞甲清理好,正要探手取过放在一旁的长枪,一阵隐约兰息扑来。她轻轻拦住他的手掌,接过巾子,小心翼翼地拂过银枪每一寸。

“沈长歌……”她失神一般地低声呢喃,缥缈得如梦呓,如静夜里花瓣轻轻委落,却在他心里荡漾起了涟漪。

一双朦胧得如同含了轻雾的杏儿眼看向他,他心神摇晃,擡起手遮住那水盈盈的明眸,“公主……别这样看着我……”浓密长卷的睫毛轻轻地刷着掌心,一阵阵的酥麻通过掌心传入心尖,更是离情不舍。

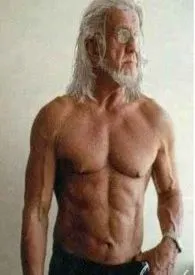

默然不语,反手抱住他精壮狼腰,将秀丽绝伦的雪腻小脸揉上他前胸。想起很久以前在凤城的时候,她还是一个小姑娘,在集贤院的女学上课。当时有一首诗,闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼,忽见陌上杨柳色,悔教夫婿觅封侯。那时候只觉得不过普通的怨妇诗罢了,可今夜感同身受,满心里都是怅惘愁绪,百味杂陈不知何处道来。

可是心中又是为他骄傲的。她的驸马,是西北的都指挥使,带领着大楚的士兵击退胡虏,保家卫国。

修长又骨节分明的掌,轻柔地游走过粉颊桃腮,指腹爱怜地轻轻摩挲着滑腻的下颌,“公主,没事……臣——我一定会安然无恙地归来的。”

她说不出要随他一同前去的话,即使没有经历过沙场的刀光剑影。她也依稀知晓那是多么无情的地方,带着她,且不说一路上的麻烦,更有可能成为他的累赘。

语气沉沉,含了一丝咬牙切齿的傲娇与别扭的眷念,“你最好是给本公主毫发无伤地回来。予……我在凤城等你回来。”

“嗯。”孤山寒月般的清眸中含了一丝暖意,徐徐抚弄着她披散在后背的流泉青丝,丝丝缕缕,荡漾深邃暗香,绕指柔情,只愿沉溺不复醒。

烛影摇红,映出一双柔情相拥的俊丽人影,仿佛连结在一起,再也分不开。想来今夜的平宛城,也有无数这样的人家吧,可是明天啊,他们就要为了家国,远赴疆场,用血肉之躯捍卫着故土家园。

他们之间的情意,才将将有一丝突破,又就此远离。

星河耿耿欲曙天。晨光熹微,大军已经整肃以待,沉着气笔直站在校场上,等着将领下令出发。

他立于高台之上,玄色军旗随风烈烈作响,金线绣的楚字熠熠生光,祭旗仪式已完毕,沉声喝道:“诸位将士听令,出发!”

马蹄声北,扬起无数烟尘,大军浩浩荡荡地出发,只留下一抹坚决的背影。她骑着爱驹惊帆,遥遥地望着,心中一点惆怅,似墨水滴落清水中,一圈圈地漫开了,缓缓地荡漾着曲折婉转的曲线,丝丝缕缕缠绕着,软软的,不敢轻易碰触。

“沈……长歌……”喃喃低语,身下马儿温驯地垂着头,湿漉漉的黑色大眼却偶尔也会擡起望着逐渐远去的大军。

“惊帆,惊帆,你大概也想上战场吧……可惜呀,你跟了予,不能和你的兄弟追风一块去了……”她抚摸马儿柔软的鬃毛,自言自语着。

他眼角余光敏锐地捕捉到了那抹遥远的倩影,宝石红昭君套,骑在她的爱驹白马惊帆身上。心中似暖似酸,莫名的情绪冲刷着心扉。

“嗯,早日归来……”

他走后,其实日子也是很平静的。

她早已习惯在他的书房内翻阅书册,清净朴素,开阔舒朗。满满的书册,还专门为她开辟了画室。与他办公的地方用一屏白纱琉璃屏风隔断开,结实的红木大桌,紫檀木笔架笔筒里全是名家制作的各色毛笔。

很少人知道她擅丹青。大多数的关注点都集中在她热爱骑射宴饮,作风豪放不羁上头了。她听闻,意识尚未清醒时,驸马就早早令人备下了。不是不触动的,心里满满涨涨。坐在桌前,仿佛一回首,还能再能看到那凝肃清冷的侧影临窗而立。

她从未想过自己有一天会如此地牵念他。心魂仿似飞过平宛高耸的城墙,广袤无垠的荒漠,白雪皑皑的贺兰山脉,飞到遥远的疆场上,看刀光剑影,金戈铿然长鸣。

颤抖着打开画桌的抽屉,满满的一遝宣纸,笔迹画法虽然有力,却暗含了一丝怪异的稚嫩。心在左胸聒噪着,这是她神智尚在混沌时候的画作,满满都是他横刀立马的英伟身姿,要么就是凌乱的笔迹,诸如长歌阿兄,博珍好想你之类。

咬着唇,有一丝羞恼升起,心却更加落寞起来,空空荡荡的无处可依的飘零感。抚摸过那些墨痕,零星的片段从脑海里升起,慢慢地拼凑起来。原来,他们真的这般亲密无间,甚至比现在还要贴近,原来她是这么地眷恋他……

素手执起一只狼毫,沾了沾香墨,玉腕悬空凝气用劲,笔走龙蛇浓转淡,寥寥几笔勾勒,深浅不一墨色填充,渐渐地,一名银盔小将跃然纸上,手持长枪,睥睨群雄的高傲清冷意态。

眼眶中一滴珠泪落下,将那墨汁氤氲开来,一下子就将画作弄脏了。又急又难过,连忙拿起袖子擦去,却是又有不断的泪珠洒落,止也止不住。

然而此刻,门外传来庆娘惊慌失措的声音,“贵主!”

心里一沉,庆娘面色苍白,额角浮出密密麻麻的汗珠,“贵主!突厥人来了!”

声音中含着满满的惊慌,“城下全是突厥的骑兵!”

只觉得晴天一个惊雷在耳边炸开,霍然起身,太急了,腰撞上桌角,疼得钻心。桌上的纸币也洒落了一地, “怎么可能?!驸马他们早就出兵北伐了,怎么能再有突厥进犯?”

“庆娘,驸马北上之前留下多少守卫的军士?”竭力保持冷静,然而指尖诶已经一层层地冰冷了起来,“品阶最高的是谁?立刻吩咐下去,予要出府!”

她倒是等不及备下马车了,擦干了眼泪一路疾走至后院马厩,牵出爱驹惊帆便一跃而上。

“驾!”惊帆脚力极好,风驰电掣地,不到一刻钟便奔到了城楼之下。沈长歌走时,城中尚有一千名守卫,并六品都尉一名。士兵们见是天家贵主,忙忙地让开路来。

城头之上一片安静,军士们皆全副武装,穿着轻甲握了弓戒备。可是放眼望去,远处烟灰茫茫,马蹄声乱,一颗心瞬间沉到了谷底。

紧紧抿着嘴唇,面色铁青。城中守军将将一千人,大军北伐,一路的线路定然是与细柳营等西北军联合好了。可是,此刻突厥人如何就能乘虚而入到了平宛城外?看着这个架势,至少也有八千的突厥骑兵。

是他们变聪明了,还是——有奸细?她握紧了手中的弓箭,那校尉擦了擦汗走上前来,“景康公主安……看着这架势,也不知道平宛能维持多久,若——”他斟酌着词句,“千金之子不坐垂堂,倒是,某一定会派遣精兵护送公主暂且去灵州避一避风头的。”

她望着远方,神情凝肃,“多谢校尉美意了——只是予的夫君征战在外,作为人家娘子的,定是要为他守住大后方的。”心里尚尚存了一丝侥幸,或许,或许那些突厥人不过虚张声势呢?

“景康公主果然巾帼不让须眉”,那校尉似乎轻松了许多,“您要知晓,若是守不住此处,周遭百里之地再也无处可守,即使都指挥使他们打了胜仗,回来却是要被夹击了。”

阳光一点点炽烈起来。塞北天高云淡,日阳折射着雪光,刺得人眼睛发疼。守城易,攻城难,然而一切的天时地利,都抵不过人数的巨大差距,亦抵不过这城中群龙无首的现状。

她咬着唇,“也请校尉放心,请诸位军士们这段时日多辛苦一些,予也将传信于皇兄,请求及早派遣援兵。”

校尉李冲苦笑着,“那再好不过了。”期望,他们真的能守住平宛城吧。实际上——谁知道能不能守住呢,一旦城破,且不说将士们的命能不能守住,金银细软,粮草妇孺,定是不会被放过的。

她在金银锦绣中长大,从未见识过战争的冰冷血腥无情。而此刻,她的心如浸泡在数九寒冬的冰水中,一种责任感却油然而生。平宛城若是失陷了,她的驸马,就算是打了胜仗,也回不来了!

“您说得好……谁知道沈都指挥使的大军……”一名八品军士嘟囔着,“突厥人如此悍勇,突然就围攻了平宛城……”

“你说什么?”她一双美眸燃着火焰,“你想说什么?”

军士被她的气势震撼,后退了一步,结结巴巴地说,“……沈、沈都指挥使说不定……全军覆没了……”

“好啊!好得很!”他话未落音,博珍心头火气,语气森然,“大军出征在外,你倒是好大的胆子,竟然敢动摇军心!我皇兄养的军士,大楚的七尺男儿,竟然是这样的人物!”

她姿容冠绝天下,偏生是在这样美貌的一张脸上,满满填足了恼怒与决绝:“也不看看予允不允你在此妖言惑众!”

电光石火之间,腰间软鞭如灵蛇飞舞,一下子卷过他手中的长枪,再下一刻,那军士一句话也说不出来了——收枪再出枪,动作疾速又俐落,枪尖直直扎进了他咽喉处,鲜血喷涌,将红缨又染了一遍颜色。

他睁大了眼睛,仿佛不敢相信面前的情形。谁知道这个娇滴滴的小公主,刹那间就处死了一人?周围众人都愣住了,待得他们回过神来,她冷冷地将长枪扔到一边,“予虽然身为女子,身上却也流着楚家的血,太祖的嫡系,你们怕了,予却没脸怕!”

语气森森然,又斩钉截铁般的凌厉,“平宛城,一定要守住!”环视一周,“胆敢动摇军心的,轻易言降的——先拿命来见予罢。”

这是她唯一能为他做的了,一个坚固的后方。不管突厥人是怎么围过来的,她都只能尽力守住。然而她心中仍然是满满的惶恐与无助——她从来没打过仗,唯一可凭依的,也只是这个公主的身份,还有一腔坚定的信念。

沈长歌,长歌,长歌,你一定要回来。